<<<揭示全球創新競爭新格局深層變化>>>

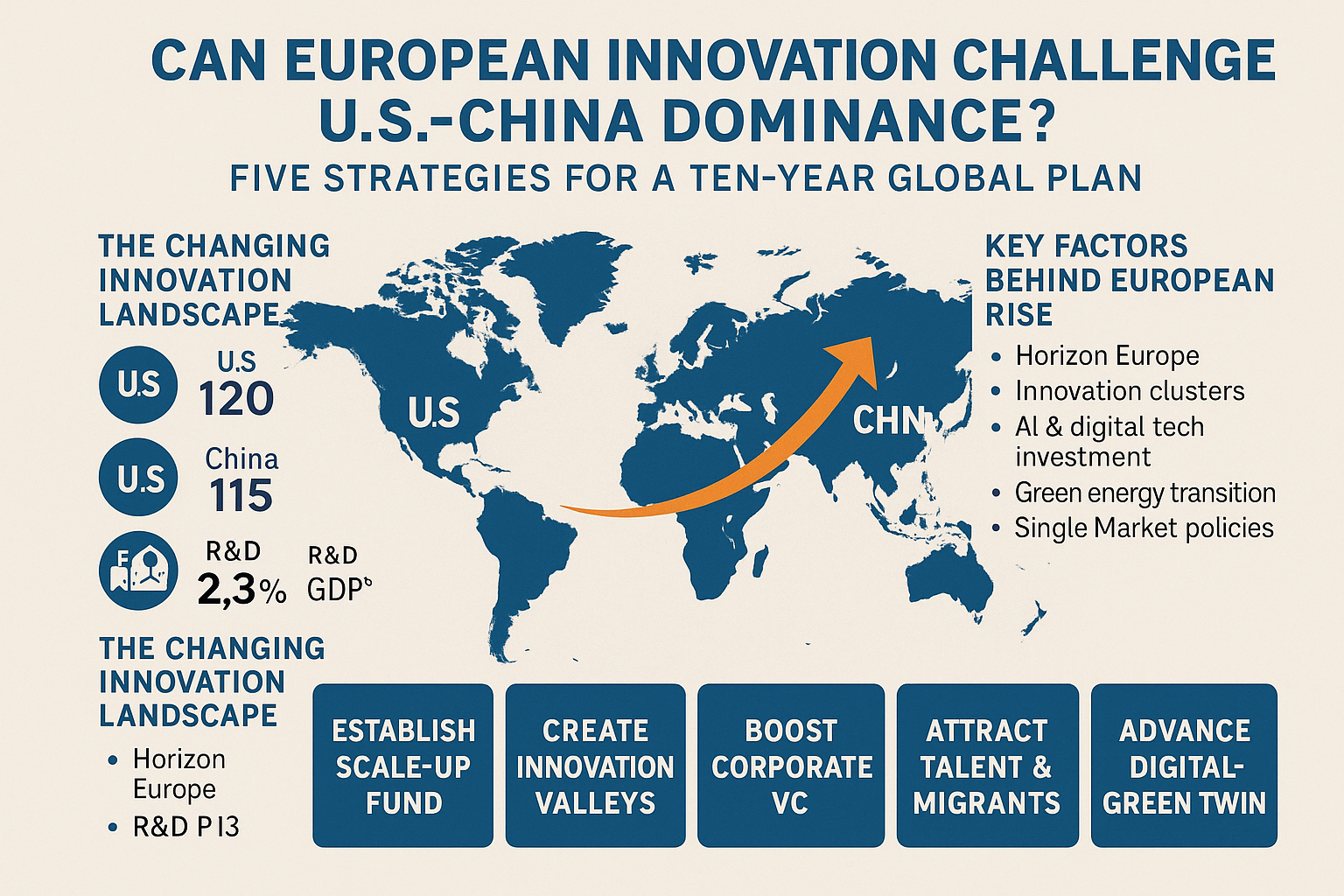

近年來,全球創新舞台長期由美國(United States)與中國(China)主導,但歐洲(Europe)正悄然崛起,挑戰兩大強權的領頭地位。根據歐盟委員會(European Commission)2023 年《歐洲創新指數報告》(European Innovation Scoreboard),歐盟整體創新表現指數達到 108 分,雖不及美國的 120 分與中國的 115 分,卻已超越日本與韓國。歐盟 27 國研發(Research & Development, R&D)支出佔 GDP 比例約 2.3%,僅次於美國的 3.5%,顯示其政策與資金投入正逐步發酵。

這股歐洲勢力崛起,不只是研發經費的堆疊,更來自於區域創新聚落(Innovation Clusters)的連結。以斯德哥爾摩(Stockholm)為例,科技新創公司數量在過去十年成長近 60%,瑞典有超過 10 家獨角獸(Unicorn)。同時,法德英等地的工業 4.0(Industry 4.0)製造與綠色能源轉型,也讓歐洲在「永續創新」(Sustainable Innovation)領域別具優勢。然而,歐洲在規模化(Scale-up)與國際市場拓展上仍有不足,成為其立足全球舞台的主要痛點。

<<<解密歐洲創新生態成因與動能關鍵>>>

歐洲創新的崛起背後,可歸因於歐盟層級的五大機制:一、地平線歐洲(Horizon Europe)研究計畫每年編列逾 100 億歐元,支持基礎與應用研發;二、歐洲創新委員會(European Innovation Council, EIC)專項補助高風險高報酬的新創;三、數位歐洲(Digital Europe Programme)聚焦人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、資安與超級運算(High-Performance Computing, HPC);四、歐盟綠色新政(Green Deal)驅動再生能源與碳中和技術;五、單一市場(Single Market)法規統一降低跨境商業摩擦。

以英國晶片新創 Graphcore 為例,2016 年獲 EIC 首輪 5,300 萬歐元資助,後續吸引超過 8 億美元風投(Venture Capital)青睞。再看法國的儲能系統開發商 Nawa Technologies,依託歐盟聯合研發專案,快速建構原型並進軍德國與北歐市場。不過,歐盟初創企業吸引的風險資本僅占全球 16%,遠低於美國的 47% 及中國的 28%(資料來源:Dealroom/EU Startup Monitor),顯示歐洲在後期成長階段仍面臨資金與市場規模挑戰。

<<<提出全方位關鍵策略推動持續成長>>>

為在全球舞台上穩固並擴大影響力,歐洲可從以下五大策略下手:一、深化跨國資金機制,結合歐洲投資銀行(European Investment Bank, EIB)與私募基金,共同設立千億歐元級別的「歐洲規模化基金」(Scale-up Fund);二、強化區域創新走廊(Innovation Valleys),如「北海-波羅的海創新鏈」,透過高速網路與資源共享,打破國界壁壘;三、推動企業創投(Corporate Venture Capital, CVC)參與,讓歐洲龍頭企業成為新創助推者;四、吸引國際頂尖人才與移工,優化「歐盟藍卡」(EU Blue Card)制度,縮短簽證審核時程;五、結合綠色新政與數位轉型,打造歐洲版「雙轉型」(Digital-Green Twin),將創新成果快速落地各產業。

然而,多國法規差異與語言文化隔閡,仍是歐洲一體化進程中的風險。建議設立跨國法規諮詢平台,由歐盟執委會統一發布指引,協助新創企業理解各地合規要求,以降低營運成本。此外,如何在全球化趨勢中兼顧歐洲價值?您認為台灣、新加坡等地區,又能如何從歐洲經驗中汲取、調整本地策略,共創未來創新格局?